2365 【吉村外喜雄のなんだかんだ】

心と体の健康

「スマホ、長時間使用による弊害(2)」 スマホの使い過ぎは、短期的な脳障害だけで

なく、長期的にも深刻な影響を及ぼします。

習慣化すると、情報のインプットが多すぎて

「脳疲労」の状態に陥る弊害が問題になって

いる。

情報は、脳の「前頭前野」で処理している。

① 浅く考える機能

② 深く考える機能

③ ぼんやりと考える機能 絶えずスマホを見て情報をインプットしてい

ると①の機能ばかり使うことになり、脳は

へとへとに・・②③の機能は使われなくなる。 最近の研究で、③の時に働く機能が、脳に

大変重要な働きをすることが分かってきた。

ぼんやりしている時に、情報の整理や分析を

行い、人間の本質に関わる思考を培ったりす

る。

この機能が低下すると自分を客観視でき

なくなり、手短な快楽に流されるようになる。 スマホの使い過ぎは、眼底疲労、視力の低下

ドライアイなどの目の病、睡眠時間の不足に

よる睡眠障害など、長期間に及ぶと慢性化し

、日常生活に大きな不具合をもたらします。 精神面でも、依存症やうつ病、精神的不安症

に悩まされるようになる。

心と体の健康

「スマホ、長時間使用による弊害(2)」 スマホの使い過ぎは、短期的な脳障害だけで

なく、長期的にも深刻な影響を及ぼします。

習慣化すると、情報のインプットが多すぎて

「脳疲労」の状態に陥る弊害が問題になって

いる。

情報は、脳の「前頭前野」で処理している。

① 浅く考える機能

② 深く考える機能

③ ぼんやりと考える機能 絶えずスマホを見て情報をインプットしてい

ると①の機能ばかり使うことになり、脳は

へとへとに・・②③の機能は使われなくなる。 最近の研究で、③の時に働く機能が、脳に

大変重要な働きをすることが分かってきた。

ぼんやりしている時に、情報の整理や分析を

行い、人間の本質に関わる思考を培ったりす

る。

この機能が低下すると自分を客観視でき

なくなり、手短な快楽に流されるようになる。 スマホの使い過ぎは、眼底疲労、視力の低下

ドライアイなどの目の病、睡眠時間の不足に

よる睡眠障害など、長期間に及ぶと慢性化し

、日常生活に大きな不具合をもたらします。 精神面でも、依存症やうつ病、精神的不安症

に悩まされるようになる。

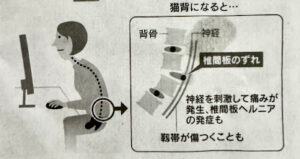

特に、下向き姿勢や顔面凝視などによる姿勢

の悪化が原因でストレートネック「スマホ首」

になり、頭痛肩こり、集中力の低下、物忘れ、

などの症状が表れ、自律神経の乱れや認知

機能への影響が指摘されます。

これらは「スマホ症候群」と呼ばれ、現代病

の一つになっている。